Im Rahmen des Bürger:innenrats wollen wir deliberative Partizipation mit Wissenschaftskommunikation verbinden. Uns Initiator:innen des Bürger:innenrats KI und Freiheit ist es dabei ein besonderes Anliegen, dass die Perspektiven ganz unterschiedlicher Menschen über den Bürger:innenrat in den weiteren KI-Diskurs und in die politischen Entscheidungsprozesse rund um die öffentlich geförderte KI-Forschung einfließen können. Denn wir sind überzeugt: Gemeinsam wissen wir mehr. Und wenn wir mehr wissen, können wir besser Entscheidungen treffen, die unseren gesamtgesellschaftlichen Interessen gerecht werden.

Der Bürger:innenrat wird deshalb durch ein Forschungsprojekt von Anika Kaiser begleitet, das untersucht, welche Hürden dem Einbezug von Bürger:innen und damit ihrem Wissen, ihren Alltags- und Lebenserfahrungen und ihren Wertvorstellungen im Bürger:innenrat entgegenstehen und wie wir das Wissen von Menschen mit unterschiedlichsten Identitätsmerkmalen produktiv einbeziehen können.

Die Datenerhebung erfolgt transparent, alle Daten werden anonymisiert und werden ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken erhoben.

Das RHET AI Center der Universität Tübingen beschäftigt sich neben der Umsetzung von Public-Engagement-Events im Rahmen seiner Forschungsprojekte vor allem mit gesellschaftlichen und ethischen Aspekten bei der Entwicklung von KI-Technologien.

Text folgt in Kürze.

Das Policy Paper entstand in Zusammenarbeit mit einem Redaktionsteam des Bürger:innenrats. Die Empfehlungen wurden in insgesamt vier Redaktionssitzungen vom Redaktionsteam des Bürger:innenrats sprachlich so überarbeitet, dass sie möglichst einfach verständlich sind. Dabei wurde auch über Fragen der Visualisierung gesprochen und diese festgelegt. Anschließend wurden die sprachlich überarbeiteten Empfehlungen dem gesamten Rat zur Freigabe übergeben.

Die Rahmentexte des Policy Papers entstanden mit Hilfe des Teams der Unit 4 des Rhet AI Centers. Dabei war das Ziel den Bürger:innenrat greifbar, leicht verständlich und visuell ansprechend aufzubereiten. Dazu wurde gemeinsam intensiv an den Texten gearbeitet, die Grafiken und Visualisierungen wurden sorgfältig ausgewählt und gestaltet.

Forschungsprojekt

Koordination

Redaktion

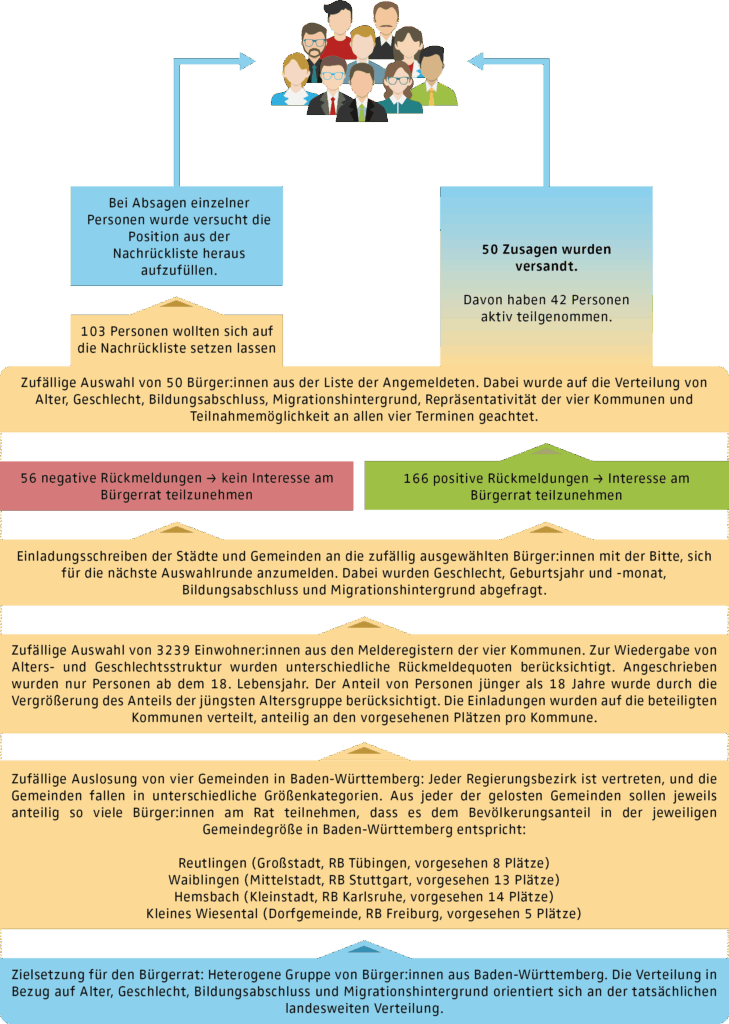

Für den Bürger:innenrat „Künstliche Intelligenz und Freiheit“ wurde ein spezielles Losverfahren genutzt. Es basiert auf einem erprobten Verfahren aus Baden-Württemberg, das schon bei früheren Bürgerbeteiligungen eingesetzt wurde.

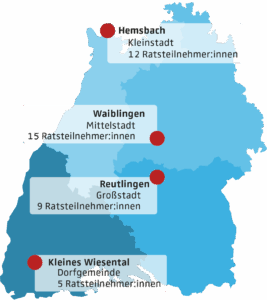

Dabei wurden vier Orte aus Baden-Württemberg per Zufall ausgewählt – aus verschiedenen Gemeindegrößen und aus allen vier Regierungsbezirken. Ausgelost wurden eine Großstadt (über 100.000 Einwohner:innen), eine Mittelstadt (20.000 bis 99.999), eine Kleinstadt (5.000 bis 19.999) und eine kleinere Gemeinde (unter 5.000). Jeder Regierungsbezirk ist mit einem Ort vertreten. Wenn eine ausgeloste Gemeinde keine Daten für die Einladung der Bürger:innen bereitstellen kann, wird die nächste Gemeinde auf der Liste ausgewählt. Sollte das nicht möglich sein, fällt die Auswahl auf die vorangehende Gemeinde. Damit nicht zu viele Menschen aus dem gleichen Ort eingeladen werden, kommt eine Zwei-Prozent-Grenze zum Einsatz: Wenn mehr als zwei Prozent der Bevölkerung einer Gemeinde eingeladen werden müssten, wird eine weitere Gemeinde aus dem gleichen Bezirk dazugelost.

Das Ziel des Verfahrens war eine faire und vielfältige Auswahl für die Teilnahme am Bürger:innenrat.

Nach der Auslosung der teilnehmenden Gemeinden wurden aus den dortigen Melderegistern zufällig 3.239 Personen ausgewählt und angeschrieben. Diese Menschen konnten sich melden, wenn sie Interesse an der Teilnahme hatten. Insgesamt haben sich 166 Personen zurückgemeldet, 56 davon hatten kein Interesse, 103 wollten auf eine Nachrückliste.

Aus den interessierten Personen wurden schließlich 50 Personen ausgewählt, die möglichst gut die Vielfalt der Bevölkerung in Baden-Württemberg abbilden. Dabei wurde auf ein ausgewogenes Verhältnis von Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss und Migrationshintergrund geachtet. Von den 50 eingeladenen Personen haben 42 tatsächlich am Bürgerrat teilgenommen. Unter ihnen waren 21 Frauen und 21 Männer. 19 Teilnehmende hatten Abitur oder einen höheren Abschluss, 23 hatten einen niedrigeren Schulabschluss. 15 Teilnehmende hatten einen Migrationshintergrund. Auch das Alter war gemischt: Sieben Personen waren zwischen 18 und 25 Jahre alt, acht zwischen 26 und 40, 13 zwischen 41 und 60 und 14 waren über 60 Jahre alt.

Das Ziel war es, eine vielfältige Gruppe zu bilden – möglichst nah an der echten Zusammensetzung der Bevölkerung in Baden-Württemberg.

Beim KI-Kneipenquiz im Kulturbahnhof Donaueschingen wurde Künstliche Intelligenz auf unterhaltsame Weise erlebbar gemacht. Die zweite Begleitveranstaltung des Bürger:innenrats „KI und Freiheit“ der Universität Tübingen kombinierte Wissensvermittlung mit interaktivem Teamspiel.

Teilnehmende testeten ihr Wissen zu KI, beantworteten Fragen im Multiple-Choice- und offenen Format – und stellten sich der Herausforderung, echte Katzenfotos von KI-generierten Bildern zu unterscheiden. Dabei wurden wissenschaftliche Hintergründe auf verständliche Weise von Nadine Lahn, Wissenschaftkommunikatorin im Projekt „KI-Studios“ erklärt: von typischen Erkennungsmerkmalen KI-generierter Bilder bis hin zu philosophischen Gedankenspielen wie dem „Paperclip Maximizer“.

Auch ChatGPT versuchte sein Glück beim Raten – landete aber nur auf Platz vier.

Das Event war ein gelungener Auftakt für weitere Quizabende, bei denen Wissenschaft und Gesellschaft auf Augenhöhe ins Gespräch kommen.

Die erste Ratssitzung in Tübingen hatte zum Ziel, dass sich die Bürger:innen zunächst kennenlernen und Interesse am Thema Forschung und Freiheit bei KI entwickeln. Außerdem sollte das Ziel des Bürger:innenrats, also das Hinarbeiten auf die Empfehlungen, klar kommuniziert werden. Dafür gab es verschiedene Kennenlernspiele, die nach dem Begrüßungsteil den Beginn der Sitzung ausmachten. Außerdem legten die Bürger:innen fest, was ihnen in Bezug auf die Diskussionskultur wichtig war. Nach dem Kennenlernen ging es mit einem Impulsvortrag zum Thema „Was ist KI“ von Ulrike Luxburg weiter. Nach dem Vortrag tauschten sich die Bürger:innen in Kleingruppen im Foyer aus. Außerdem sprachen sie darüber, wie sich das Bild von KI geändert hat. Anschließend konnten die Bürger:innen in einem „Marktplatz der KI“ verschiedene KI-Forschungsprojekte kennenlernen und den Forschenden Fragen dazu stellen. Nach der Mittagspause ging es in Kleingruppen weiter, die sich in einem rotierenden System mit Expert:innen austauschten und mit der Forschungsgrafik der Uni Tübingen vertraut machten. Abgeschlossen wurde die erste Ratssitzung von einer Feedbackrunde und dem Ausblick auf die zweite Sitzung.

Die zweite Ratssitzung fand in Donaueschingen statt. Ziel dieser Sitzung war es zu diskutieren, ob die gesellschaftliche Begleitung von KI-Forschung wichtig ist und ob ein Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft überhaupt nötig oder wichtig ist. Nach einer Begrüßung, in der Olaf Kramer Kramer auch auf die Bedeutung der Begleitforschung einging und einem kurzen Warm-up, wurde noch einmal kurz auf die Forschungsgrafik in Bezug auf Unterschiede von öffentlicher und privater Forschung eingegangen. Die für diese Sitzung wichtigen Expert:innen positionierten sich jeweils dazu. Dann stellten sie sich und das Projekt, in dem sie arbeiten, vor. Anschließend diskutierten die Bürger:innen in Kleingruppen an jedem einzelnen Beispielprojekt der Expert:innen Fragen zur gesellschaftlichen Begleitung dieser. Nach der Mittagspause diskutierten die Kleingruppen dann auf Basis der Informationen, die in den vorherigen Gesprächen erarbeitet wurden über die Frage ob und warum ein Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft wichtig ist. Die Teilnehmenden markierten dann mithilfe von Klebepunkten ihre Einschätzung auf einem Plakat. Anschließend wurde im Plenum über KI-Themen im Alltag und Forschungsbeteiligung gesprochen und verschiedene Stufen der Beteiligung vorgestellt. Lucas Sostaric stellte dann als Vertreter des Bürger:innenrats Forschung noch vor, wo die Unterschiede zwischen dem Bürger:innenrat Forschung und dem Bürger:innenrat KI und Freiheit liegen. Auch im Gespräch mit ihm wurde auf die Beteiligungsstufen eingegangen. Zum Abschluss gab es wieder einen Ausblick auf die nächste Ratssitzung und eine Feedbackrunde.

Die dritte Sitzung, die in Rottweil stattfand, hatte zum Ziel, dass der Grundstein für die Empfehlungen gelegt wird, indem die Themen dieser festgelegt werden und auch schon daran gearbeitet wird. Zu Beginn der Ratssitzung gab es als Einstieg eine Fantasiereise, die KI im Alltag greifbarer machen sollte. Im Anschluss wurden die Themen, die in der 2. Sitzung vom Bürger:innenrat als wichtige Themen in Bezug auf gesellschaftliche Begleitung genannt wurden, noch einmal vorgestellt und ergänzt. Auch die Phasen eines Forschungsprozesses wurden aufgegriffen. Danach stimmten die Bürger:innen mit Klebepunkten darüber ab, welche fünf Themen ihnen am wichtigsten waren. Zu diesen arbeiteten sie erste Empfehlungsentwürfe aus. Nach dem Mittagessen stellten die Bürger:innen die Ergebnisse der Kleingruppen in einem Rundgang vor. Jeweils zwei Gruppenmitglieder blieben bei ihrem Plakat, die anderen Teilnehmenden konnten sich die Ergebnisse der restlichen Gruppen ansehen und Feedback geben. Dieses Feedback wurde dann in einer erneuten Kleingruppenarbeit von den ursprünglichen Kleingruppen eingearbeitet. In einem Gallery Walk konnten die Teilnehmenden dann ihre Meinung zu den erarbeiteten Plakaten abgeben. Danach bereiteten die Bürger:innen den Besuch der Ministerin gemeinsam im Plenum vor. Einerseits durch einen kurzen Vortrag von Olaf Kramer und auch durch das Bilden eines Sprecher:innenteams. Es wurden außerdem die Themen festgelegt, über die beim Besuch gesprochen werden soll. Die Sitzung endete, wie auch die zwei Sitzungen davor, mit einem Ausblick und einer Feedbackrunde.

Die vierte Sitzung fand in Stuttgart statt. Neben dem Besuch der Wissenschaftsministerin Petra Olschowski war es das Ziel der Sitzung die Empfehlungen zu finalisieren und im Rat abzustimmen. Der Vormittag der Sitzung war ganz dem Besuch der Ministerin vorbehalten. Nach einem kurzen Impuls dieser stellte das Sprecher:innenteam des Bürger:innenrats vor, was erarbeitet wurde. Dabei wurde die Entwicklung des Rats, das Themencluster und die Wünsche und Erwartungen der Bürger:innen besprochen. Im anschließenden Gespräch mit der Ministerin konnten Fragen geklärt werden und individuelle Wünsche formuliert werden. Nach dem Mittagessen wurden dann die Empfehlungen finalisiert und abgestimmt. Dazu wurden sich die Argumente noch einmal in Kleingruppen angeschaut. Im Plenum konnten dann Änderungsvorschläge eingebracht werden. Anschließend wurde durch Daumenzeichen abgestimmt, ob alle Teilnehmenden damit einverstanden sind. Danach sahen sich die Bürger:innen die Themenplakate und dazu formulierten Empfehlungen in Kleingruppen noch einmal an und es konnten Anmerkungen gemacht werden. Diese wurden dann im Plenum besprochen und die Empfehlungen ggf. nach Konsens im Rat geändert. Wenn kein Konsens erzielt werden konnte, wurde über das digitale Tool Mentimeter abgestimmt. Nachdem über alle Empfehlungen ein Konsens erzielt oder über Mentimeter eine Mehrheit erreicht wurde, gab es zum Abschluss der vierten Sitzung noch einen Ausblick auf die Redaktionsarbeit und das Sprecher:innenteam sowie die Übergabe der Empfehlungen. Abgeschlossen wurde der Rat mit einer Abschlussrunde, in der jede Person, die das wollte, noch einmal zu Wort kommen konnte.

Professorin für Methoden des maschinellen Lernens, Sprecherin des Exzellenzclusters “Maschinelles Lernen für die Wissenschaften”, Universität Tübingen

„In meinem Impuls ging es mir darum, technisches Hintergrundwissen weiterzugeben: Was ist das Grundprinzip von maschinellem Lernen? Wichtig war mir aber vor allem zu erfahren, was die Menschen bewegt.“

Professor für Methoden des maschinellen Lernens, Mitglied im Exzellenzcluster “Maschinelles Lernen für die Wissenschaften”, Universität Tübingen

„Mir war es besonders wichtig deutlich zu machen, dass das oberste Ziel der Universität als Bildungsinstitution die Ausbildung von Expert:innen und reflektierten Staatsbürger:innen auf Spitzenniveau ist. Der Wert der Forschung entsteht auch aus den Menschen, die dieses Wissen nach ihrer Ausbildung an der Universität wertstiftend einsetzen und damit direkt oder indirekt zur Erhaltung unserer Freiheit beitragen.“

Leiterin des Schwerpunkts “Medienethik, Technikphilosophie & KI” am Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften, Universität Tübingen

„Für mich war wichtig zu betonen, dass Freiheit in der Wissenschaft auch in Bezug auf gesellschaftliche Verantwortung gedacht werden muss. Nur so können die Vorteile der KI gerecht verteilt werden.“

Psychologin und Promovierende im Exzellenzcluster “Maschinelles Lernen für die Wissenschaften”, Universität Tübingen

„Ich habe gezeigt, wie der Weg zu KI-gestützten medizinischen Therapien durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und hohe ethische Standards geprägt sein sollte – von der ersten Simulation bis zur klinischen Praxis.“

Physiker und Promovierender im Exzellenzcluster “Maschinelles Lernen für die Wissenschaften”, Universität Tübingen

„Mir war es besonders wichtig, dass die Bürger:innen sich interaktiv mit KI-Anwendungen auseinandersetzen konnten. Auf diese Weise konnten sie ihre eigenen Experimente durchführen und grundlegende Funktionsweisen oder Problematiken selber entdecken.“

Professor für Rhetorik und Wissenskommunikation am Seminar für Allgemeine Rhetorik, Sprecher des RHET AI Centers, Universität Tübingen

„Mir war es wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, dass sie Wissenschaft vertrauen können und im Forschungsprozess das Streben nach verlässlichen Erkenntnissen oberste Priorität hat. Auch wenn man Wissenschaft vertrauen kann, ist es aber wichtig, immer wieder darüber nachzudenken, welche sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Folgen Forschungsergebnisse haben und ethische Leitplanken zu setzen.“

Geographin und Promovierende im Exzellenzcluster “Maschinelles Lernen für die Wissenschaften”, Universität Tübingen

„Es war mir wichtig zu zeigen, dass Künstliche Intelligenz nicht nur in klassischen Anwendungsfeldern, sondern auch in der Bodenforschung eine Rolle spielt und dass wir als Forschende sie transparent und fair gestalten möchten.“

Wissenschaftlicher Direktor am Karlsruher Forschungszentrum Informatik (FZI), Professor am Karlsruher Institut für Technologie, Unipreneur und Leiter des KI Reallabors fürs Gesundheitswesen BW

„Ich habe klargestellt, dass die Wissenschaft zwar Lösungen für gesellschaftliche Probleme, z.B. im Gesundheitswesen, anbieten kann, diese aber durch bürokratische Hemmnisse gar nicht oder erst nach Jahrzehnten und mit extrem hohen Kosten umgesetzt werden können. Jedes noch so gute Verfahren birgt nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Wer Risiken vermeiden will, wird auch den Nutzen vermeiden.“

Gründerin und Chief Executive Officer von apic.ai, Mitglied im Cyber Valley Public Advisory Board

„Es war mir wichtig zu zeigen, dass Künstliche Intelligenz nicht nur in klassischen Anwendungsfeldern, sondern auch in der Bodenforschung eine Rolle spielt und dass wir als Forschende sie transparent und fair gestalten möchten.“

Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt “KI-Studios” am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO

„Aus der Perspektive der Wissenschaftskommunikation ist es wichtig, deutlich zu machen, dass wir die Bürger:innen zuerst über KI informieren müssen und dort abholen, wo sie mit ihrem Wissen stehen – sodass sie sich befähigt fühlen, an Entscheidungsprozessen rund um das Thema KI teilhaben zu können.“

Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe „Reallaborforschung gestalten“ am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS), Karlsruher Institut für Technologie

„Mir war besonders wichtig zu vermitteln, was ich unter dem Ansatz ‚Reallabor‘ verstehe und welche Ziele in diesen Experimentierräumen verfolgt werden. Reallabore sind Orte des Ausprobierens und Mitgestaltens. Ich habe den Eindruck, dass dieses Beteiligungsformat vielen Bürger:innen noch wenig bekannt ist.“

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt “futurehomestories” am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft, Universität Leipzig

„Im Rahmen des Rats war es mir ein besonderes Anliegen, den Bürger:innen die vielfältigen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Menschen außerhalb der Wissenschaft – als Expert:innen ihres Alltags, der von den Technologien betroffen sein wird – in Forschungsprozesse rund um KI eingebunden werden können.“

Zur 4. Sitzung wurden keine Expert:innen eingeladen.

„Das Tolle an diesem Bürgerrat war, dass unabhängig von unseren Bildungsabschlüssen alle gehört wurden und jeder etwas beitragen konnte. Ein Gefühl, das mir selten in der Gesellschaft vermittelt wird. Die Atmosphäre war gut, weil sich alle wertgeschätzt haben.“

„Bei aller politischen Zerworfenheit schaffen wir es hier in Deutschland trotzdem, uns zusammenzusetzen und einen Konsens zu einem Thema zu finden. Das gibt mir Hoffnung für die Zukunft.“

„Ich habe zum ersten Mal Demokratie an der Basis erlebt. Mir hat es einen Haufen Freude gemacht, hier zu sein. Das nehme ich als Lebensgefühl mit – denn das ist nicht alltäglich.“